(스포일러가 있습니다.)

오랜만에 두 번 보고 싶은 영화가 생겼다. 이 좋은 배우들 데려다 이것밖에 못 찍었냐는 댓글이 영 마음에 걸려 차일피일 미루었지만 결국 볼 수밖에 없었다. 배우들의 선택이 댓글의 힘보다 세었기 때문이다. 화려한 액션이나 짜릿한 반전이 녹아든 스릴러물과는 거리가 멀다. 그런 오락물을 기대했다면 다른 영화를 선택하는 것이 시간을 아끼는 길이다. 다만 근래에 이렇게 강렬한 힘이 있는 영화가 있었나 싶다.

영화 속 인물들의 욕망은 부끄러움과 수줍음, 노골적 협박과 평범함에 묻어 슬그머니 밖으로 드러난다. 5만원 권 다발이 수북이 들어있는 주인 없는 돈가방이 내 손에 들어온다면, 그리고 적어도 아직까지는 아는 사람이 아무도 없다면 다음의 마음은 어디로 움직일까. 살인이 과자 먹듯 눈 앞에 쉽게 일어난다. 영화의 사건들은 나는 관련이 없는 것처럼 멀리 떼어 놓았다가 결국 코 앞까지 들이 민다. 마치 영화 <기생충>의 박사장이 "그 지하실의 쾌쾌한 냄새"가 난다고 했을 때, "기택이야 반지하에 사니 그렇지, 난 아냐" 했던 관객들이, "그 있잖아, 지하철 타고 다는 사람들한테 나는 냄새 같은 거"라고 말했을 때처럼.

누구나 몇 십 년을 살다 보면 삶의 원칙이 만들어진다. 이 정도는 괜찮아. 이건 안돼, 나는 이렇지 않아. 이런 경우에는 이렇게 할 거야와 같은 작은 결정들이 모여 가치관이 되고, 세부적 사건을 만나며 원칙이 된다. 그리고 대부분 작은 사건에서 그 원칙은 훌륭히 동작한다. 주식 차트의 보조 지표에 엔벨로프(Evelope)라는 것이 있다. 현재 이동평균선을 기준으로 일정 수치를 위, 아래로 감싸는 지표다. 주가는 하루하루 크게 요동 치지만 대부분 엔벨로프 안에 들어온다. 오랜 기간을 멀리서 보면 보다 이해하기도 대응하기도 쉬워 보인다. 그러나 포지션을 가지고 하루하루를 버티는 사람의 시간을 확대해 들여다보면 공포와 환희로 아수라가 된 모습을 볼 수 있다. 우리의 삶도 그렇다.

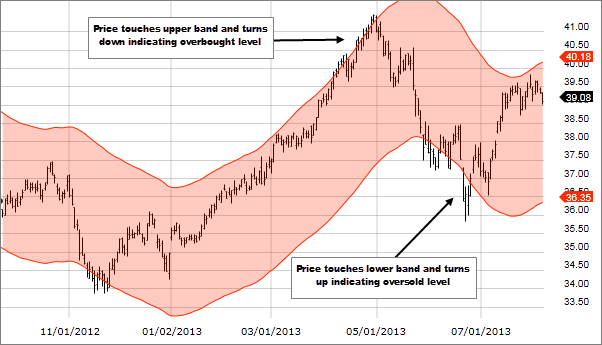

아래는 주식 차트의 또다른 보조 지표인 볼린저 밴드(Bollinger Band)다. 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 보여주는 지표다. 위, 아래 등락이 커지면 뱀이 아가리를 벌리 듯 크게 벌어진다. 반대로 변동성이 적어지면 좁은 골목길처럼 평탄하게 뻗어간다. 나의 포지션이 기준점이 되기 때문에 볼린저 밴드의 변동성은 사람들 심리의 단면 일부를 절단해 짐작케 해준다.

문제는 내가 감내할 수 있는 변동성을 넘어설 때다. 변동성이 커지면 주가는 엔벨로프를 벗어나 어디까지 오를지, 내릴지 예측하기 어려워진다. 이렇게 커진 변동성 아래에선 견고한 원칙들에 예외가 생긴다. 나를 둘러싼 주변 상황은 예외가 생긴 원칙을 여전히 유효하게 만들고 합리화시킨다. 나이 든 치매 부모를 모시고 사는 중만, 그런 중만에게 한 꺼풀 둘러싸인 사면초과 영선, 연희만 아니면 정상인으로 살 수 있을 것 같은 태영, 자신이 상어라고 생각하는 연희, 나는 누구인가 갈등하는 미란, 그 옆에 혈기 왕성 불법 체류자 진태. 모두 스스로 견딜 수 있는 하방 지지선이 무너지기 직전의 사람들이다.

삶이 엉망진창으로 더 밀릴 곳이 없다고 느껴질 때 사람의 마음은 작은 유혹에도 흔들린다. "이번 한 번만"이라는 단서는 주저하는 마음에 무모함과 용기를 불어 넣는다. 불안한 마음은 마음의 눈을 가린다. 온통 마음속은 사건의 복기와 행동을 되짚는데 쓰인다. 사우나에서 가져온 돈가방을 되찾으러 온 연희와 박사장에게 당하는 아들을 보고, 치매를 앓는 그의 엄마 순자는 경찰을 사칭하는 박사장의 손에서 문신을 발견한다. 문신 있는 경찰이 어디 있냐며 중만에게 소리친다. 중만은 정신이 들지만 때는 늦었다.

영화 속 돈가방은 우리 도처에 널려있다. 이것만 잘되면 한 방에 회복할 수 있을 것 같은 기회들. 아무리 따져봐도 확실한 찬스, 영화 속 인물들은 큰 돈이 들어왔을 때 아무도 믿으면 안 된다고 반복해서 말한다. 그러나 다들 다른 이의 도움을 호소한다. 나는 믿지 않지만, 너는 나를 믿으라고 말하는 것이다. 치매 증상으로 늘 말도 안 되는 소리를 늘어놓는 중만의 엄마 순자의 말은 마지막 순간에 들어맞는다. "내가 말 했지?"하고 말하는 사람들을 우리는 주변에서 쉽게 만날 수 있다.

나는 짐승인가, 아닌가.

나는 어떤 순간에 짐승이 되는가.

사람을 짐승으로 만드는 것은 상황인가 의지인가.

나의 원칙은 어떤 순간 깨지는가.

어떤 이에게 지푸라기는 100만 원의 대출금일 수 있고, 다른 이에게는 수 백억의 돈가방일 수 있다. 사람일 수도 있고, 기회일 수도 있다. 내가 진정 잡으려고 하는 것이 차곡차곡 쌓아 올린 노력의 대가인가 모든 것을 리셋시킬 희망인가.

마지막 중만의 아내 영선이 터미널에서 주인없는 돈가방을 발견하고 했던 행동을 완전히 부정할 수 있는 사람들은 많지 않을 것이다. 중만은 처음 사우나 사물함에서 그 가방을 발견하고 창고 깊숙한 곳에 숨기는 장면이 떠오른다. 즉시 훔쳐서 멀리 떠나지도 않고, 전부 꺼내서 쓰지도 않는다. 자연스럽게 행동했고, 리스트에 누락하거나 보이지 않는 곳에 숨기기 위해 분실물의 순서 정도 바꿀 뿐이다. 누구나 이해하고 납득할 정도의 행동에서 그는 대다수 같은 처지의 다른 누군가를 대변한다. 그러나 각자 삶의 암묵적 마지노선이 깨지는 순간 돈가방은 다시 모든 생각을 잡아먹는다. 당신은 어떤 사람인가.

'칼럼' 카테고리의 다른 글

| 민희진 대표 인터뷰를 읽고 (0) | 2023.01.23 |

|---|---|

| 넷플릭스 <지옥>, 죽음의 순간을 미리 알게 된다면 (0) | 2021.11.28 |

| 변동성이 만드는 미래 (0) | 2020.02.20 |

| 성과와 연동되는 일을 해라 (1) | 2020.02.13 |

| 꿈을 만드는 사람들 (0) | 2020.02.10 |

댓글