아파트는 사람들을 물리적으로 더 가깝게 살도록 만들었고, 인터넷은 – 물리적 공간 제약조차 뛰어넘은 – 놀라운 인간관계의 확장으로 이어졌지만 아이러니하게도 요즘 우리의 삶은 점점 더 전혀 관련이 없는 것 같이 보인다.

오늘 정부에서는 전업주부들까지 과도하게 아이들을 어린이집에 맡기는 상황을 개선하기 위해 “맞벌이 부부에 대한 지원대책을 강화하고 시간제 보육을 활성화하는 등 구조적인 문제의 개선이 필요하며, 전업주부가 불필요하게 어린이집을 이용하는 수요를 줄이겠다”라고 했다. ‘과도하게 ‘와 ‘불필요하게 ‘의 단어를 들으며 그 포괄적 모호함에 가슴이 답답해졌다. 문제의 본질에 집중하지 못한 채 나뉘어 싸우게 될 여론도 생각났다.

전업주부가 있는 집에 아이들이 어린이집 이용을 제한받으면 어떨까? 가장 먼저 생각난 건 교육이다. 정부는 어린이집을 ‘교육’ 보다는 ‘보관’의 프레임에서 본 것 같다. 아이들은 그 나이에 뭘 알까 싶어도 사회적 관계를 맺으며 성장한다. 집단생활에서 규칙도 배우고, 세상엔 ‘나’만 있는 것이 아님을 알기도 한다. 좋아하는 친구가 생기고 놀이의 방법도 배운다. 어린이집 이용의 제한은 이런 ‘교육’ 기회를 를 전업주부, 그러니까 달리 말하면 부모가 키우는 집 아이들에게 제한하겠다는 말이기도 하다.

또, 아직 아이 기르기에 미숙한 엄마들이 있을 수 있다. 모두가 각자의 사정이 있는 것이니까. 진정 과도하게 맡기는 상황을 개선하고 부모가 돌보게 하고 싶다면 이런 부모들이 어떤 어려움이 있고 해소할 수 있는 정책이 있을지 고민해보는 것도 좋겠다. 탈출구 없는 강요와 개인 문제로의 치부는 아이를 비닐봉지에 싸서 버리고 냉장고에 넣는, 생각하기 조차 싫은 끔찍한 일들이 일어나는 것을 막지 못한다.

그렇게 집에 있는 아이는 어떨까? 아이가 둘 이상이면 어떨까? 전업주부가 몸이 불편하다면 어떨까? 형편이 여유롭지 않아 좁은 집에 사는 아이는 어떨까? 정말 사람들의 수만큼이나 많은 사정이 있을 텐데 말이다. 자율과 시장 대신 강제와 규정이 우선되면 의욕이 낮아지고 예외가 많아진다. 많은 회피 방법이 생기고 관리는 더 힘들어진다. 이 과정에서 정보의 불균형은 불 보듯 뻔하다. 제 2, 3의 단통법은 예견된 수순이다.

극단적으로 어린이집을 가지 못하게 된 전업주부의 집을 상상해봤다. 아이는 좁은 집에서 할 수 있는 것이 별로 없으니 집을 왔다 갔다 한다. 의자에 매달리고 공을 던진다. 층간소음으로 아랫집과 분쟁이 생긴다. 둘째는 배가 고프다고 울고 첫째는 짜증이 가득하다. 등에는 셋째가 매달려 업혀있다. 밖에 나가서 놀기도 쉽지 않다. 동네에서 뛰어 놀기에는 사람보다 차가 더 많고 나쁜 사람이라도 만날까 두렵다. 요즘 괜히 키즈카페가 우후죽순처럼 생기는 게 아니다.

그런 곳도 자주 가기엔 돈이 만만찮다. 밀린 빨래와 청소, 집안일은 아직 하나도 안되어 있어 걱정이다. 게다가 가족 중 누구 하나라도 아프다면.. 이 상황이 극단적으로 보이지만 사실 그렇지 않다. 모두가 송일국 삼둥이 집처럼 70평 아파트에 도우미 서너 명을 쓸 수 있는 형편은 아니다. 모두가 정원이 있는 집에 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 환경도 아니다. 그리고 부의 편중은 해소될 기미를 보이지 않는다. 겉은 멀쩡해 보이지만 사실 모두 그렇지 않다.

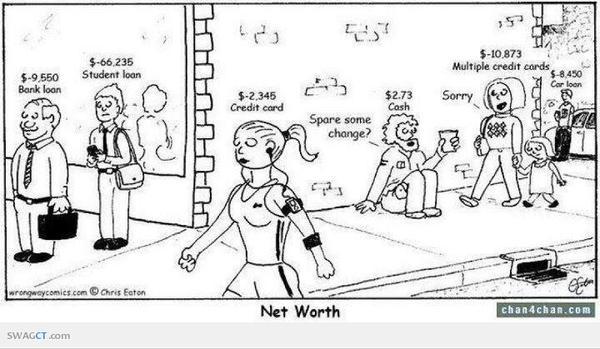

이런 일련의 정책들을 보면 부모가 자신의 아이들을 키우길 원하는 것인지, 맞벌이를 시키고 내 아이를 남이 돌보게 하길 원하는 것인지 조차 헷갈린다. 맞벌이는 육아를 위탁하게 하면서 통계 상 실업률을 낮추고 돈을 더 돌게 만드는 것 같다. 빚을 내고 그것을 갚기 위해(갚도록 하기 위해) 하는 맞벌이는 왜곡된 자본주의를 지탱하는 중요한 수단 중 하나이다. 안타깝게도 직장에 나간 엄마가 번 돈은 도우미나 위탁기관 등 아이를 돌보는 곳에 고스란히 지불되고, 보육교사 직업을 가진 엄마는 남의 아이를 돌보며 내 아이를 남에게 맡긴다. 맞벌이로 부모와 유아기 교감을 할 수 없다는 것은 아이의 정서에 어떤 영향을 끼칠까? 그것이 미래에 사회 문제로 대두될 수 있다는 건 너무 나간 것일까?

아무런 상관이 없는 것 같은 사람들도 사실은 모두 더불어 살아가고 있다. 한 번도 만나보지 못한 집의 파이프 고장으로 우리 집에 물이 안 나오기도 하고, 내가 한 선택이 다른 사람의 삶에 변화를 만든다. 그리고 우리는 매일 다른 사람이 만든 가치를 소비하며 산다. 글을 쓰는 것도, TV를 보는 것도, 음악을 듣는 것도, 먹는 것도, 어느 하나 혼자 할 수 있는 게 없다.

정책도 마찬가지다. 각각 서로에게 다양한 방식으로 영향을 끼친다. 한 정책이 다른 정책에 영향을 주지 않는 것은 없다. 장기적 비전 위에서 정책이 수립되어야 하는 이유다. 단기 정책에 의한 풍선효과를 요즘 톡톡히 체험하고 있지 않은가?

정부의 정책은 이렇게 ‘함께 사는 삶’에 중요한 잣대고 사다리이자 안전한 에어매트가 되어야 한다. 그리고 그것이 장기적이며 자율에 기반한 것이었으면 좋겠다. 규제와 감시에 의해 통제받는 삶은 빠져나갈 궁리를 하게 만들고 입을 닫게 한다. 아무 문제가 없다고 보고 받지만 문제를 모르는 건 당신뿐이다. 비효율은 덤이다.

여기에 언론은 사람들이 자율적인 삶에서 올바른 가치 판단을 할 수 있게 도와주어야 한다. 어제 알랭 드 보통이 손석희 아나운서와 인터뷰했던 내용이 생각난다. 요즘의 문제는 무의미하고 쓰레기 같은 뉴스의 홍수 속에 중요한 뉴스들이 묻히고 있다는 것, 그리고 뉴스가 단순한 사실을 빨리 수집하여 보도하는 것이 아니라 그 사회의 문제를 좋은 관점 – 어찌 보면 편향된 – 에서 연예계 가십이나 여배우의 각선미만큼 재미있게 만들어 주는 것이라는 이야기. 아직 우리는 더 좋은 방향으로 나아갈 수 있다고 나는 믿는다.

'칼럼' 카테고리의 다른 글

| 대형마트 많을수록 장바구니 물가도 싸진다? (0) | 2019.09.25 |

|---|---|

| 에디톨로지, 편집은 창조일까? (0) | 2019.09.25 |

| 아이폰6 32GB 단종으로 본 기업 ‘애플’의 경쟁력 (0) | 2019.09.25 |

| 그리스인 조르바 (0) | 2019.09.25 |

| 리더는 사람을 버리지 않는다. (0) | 2019.09.25 |

댓글