정해진 운명 속에서 우리가 할 수 있는 일

구해줘에 나오는 등장인물들은 모두 아픔이 있다. 생각해보면 작은 상처 하나 가지고 있지 않은 사람은 없다. 완전히 잊어 없던 일처럼 느껴지는 일도 무심코 돌부리에 걸려 넘어지듯, 현실은 어느새 코앞에 그 상처를 들이민다.

그 일이 일어난다는 것을 미리 알았다면 난 어땠을까.

그 어떤 행동에도 그 결과가 변하지 않는다면.

“내일 바로 이 시각이면 나는 더 이상 이 세상 사람이 아닐 것이다.”

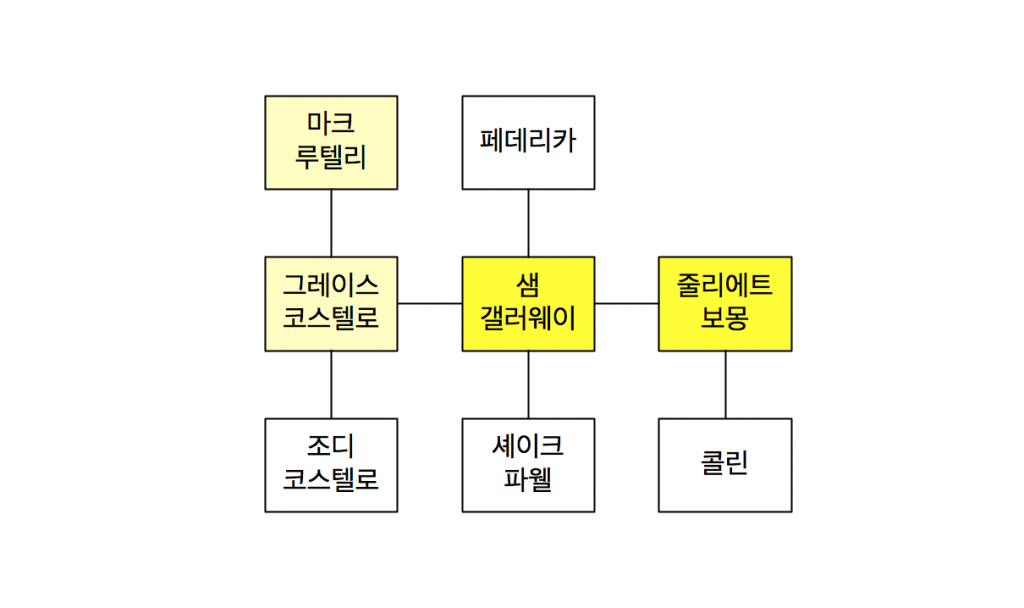

샘 갤러웨이가 예정된 죽음에 자신의 운명을 줄리에트와 바꾸면서 했던 말이다. 자신의 죽음, 운명 따위를 미리 알고 살아는 것은 어떤 기분일까.

소설은 전혀 다른 삶을 살아왔던 여러 인물들을 하나로 엮는다. 그리고 과거에 의미 없이 혹은 의도하지 않게 했던 행동들이 서로의 삶에 무심한 영향을 끼치며 연결고리를 만든다. 일상의 시, 분, 초. 그리고 그 안에서 발견되는 의미와 의미 없음. 지금 초침 하나 움직일만한 시간의 틈에도 나와 무관한 수 억 가지의 일들이 일어난다. 그러나 관계의 실을 한 올만 걸쳐도 그건 다른 의미로 삶에 들어온다.

샘 갤러웨이가 없었다면 이 이야기의 많은 연결고리가 끊긴다. 그는 줄리에트 보몽을 만나며 연결의 중심에 서게 되었다. 우연에 기반한 운명이며, 인연이었지만 모두 현실이라는 무대를 벗어나지 않으며, 매 순간 그는 선택에 직면한다.

어떨 때는 왜 하필, 어떨 때는 때마침

“그들은 간발의 차이로 스쳐 지나가 영원히 만나지 못했을 수도 있었다. 하지만 우연은 그들을 만나게 해주었다. 두 사람은 처음 만났던 순간에 대해 이야기를 나누었고, 그들을 만나게 한 우연에 감사하며 기쁨과 함께 안도감을 느꼈다. 샘은 평상시 퇴근할 때 절대로 타임스퀘어 쪽으로 가지 않았다. 줄리에트 역시 갑자기 외출을 하고 싶다는 생각이 들었고, 상황이 맞물리며 결국 그들은 만나게 되었다.”

샘과 줄리에트는 이렇게 만났다. 우리가 삶에서 이런 순간을 맞을 때, 그 어떤 운명이란 게 있으며 그 속에서 인연이라는 놀라움과 감동, 없던 종교를 통해 신의 존재를 간절히 믿게 된다.

“당신이 살해당하던 날, 현장에 함께 갔어야 했어. 난 당신을 끝까지 보호하지 못했어. 어떤 일이 있어도 당신 곁을 떠나지 않았어야 했는데……. 모든 게 다 내 잘못이야.”

사랑의 우연도 죽음의 후회도 운명처럼 다가와 정반대의 의미로 삶을 감싼다.

“구해줘”

난 술을 끊을 거다. 나와 조디를 위해.

마크 루텔리는 다짐했다.

헤로인에 취한 그레이스 코스텔로의 딸 조디만이 소설 속에서 “구해줘”라는 말을 한다. 하지만 나는 들었다. 샘도 줄리에트도, 마크 루텔리도 모두 “구해줘”라고 말했던 것을. 이 말은 내가 남에게 도움을 요청하는 것이지만 스스로에 대한 의지와 일종의 다그침이기도 하다. 알고 있는가? 결국 위기에서 구해낼 수 있는 건 오로지 나뿐이다.

소년은 농구공으로 자유투를 연습하고 있었다. 얼마 후면 힘센 아이들이 몰려와 그들을 그곳에서 쫓아낼 것이다. 그러나 아직까지 그곳은 그 두 아이를 위한 공간이었다.

소년은 아주 마르고 키가 작았고, 그래서인지 농구공이 들어 올리기도 힘들 만큼 커 보였다. 하지만 그 소년은 공을 농구골대로 있는 힘껏 던지고 있었다. 한 번, 두 번, 세 번. 공은 농구골대 근처에도 닿지 않고 맥없이 굴러갔다.

자유투. 예정된 쫓겨남. 그래도 계속 던져지는 공은 농구골대를 벗어나 맥없이 구른다. 이 작은 경관은 모든 인간의 삶을 그대로 투영해 보인다. 그래서 샘의 친구 셰이크 파웰은 그곳에서 신의 존재를 본다.

지금 이 순간 최선을 다한다는 것. 삶을 직면하는 것. 그것이 얼마나 어려운지 우리는 잘 안다. 샘 갤러웨이는 줄리에트의 운명을 대신 짊어지기로 결정하고 케이블카를 타러 가는 길. 그의 독백이 머릿속을 맴돈다.

“다리가 아직 불편한 상태였지만 샘은 몸을 덥히기 위해 속력을 약간 내어 걸었다. 걸음을 옮길 때마다 발밑에서 눈이 밟혀 뽀드득 소리가 났다. 죽음을 향해 가고 있는 지금 이 순간, 그 작은 소리마저 신비하고 소중하게 느껴졌다.”

케이블카 사고를 마주한 샘의 눈앞에 펼쳐진 무심한 뉴욕의 거리 풍경은 무관심과 냉정함 그 자체다. 언제 그랬냐는 듯 복잡한 고리를 끊어내 슬며시 감춘다. 모든 것이 정해져 있고, 우린 그곳으로 가는 방법을 매일 살아내는 것이라면 오늘 우리는 어떤 선택을 했을까. 샘 갤러웨이와 같이 일주일도 채 남지 않은 경우도 있을 것이고, 어쩌면 지금으로 부터 80년 후에 그 죽음이 예정되어 있을 수도 있다. 조건에 따라 마음이 바뀐다면 우린 그 마음을 어떻게 이해해야 할까. 그리고 그 마음은 진정 내 것이 맞는가.

한 시간 후, 24시간이 넘게 맹위를 떨치던 폭설과 강풍이 거짓말처럼 잠잠해졌다. 이제 막 안개가 걷히고 오후가 끝날 무렵의 태양이 마천루 너머로 투명한 햇살을 뿌리기 시작했다. … 뉴욕의 거리거리마다 새로운 삶이 다시 시작되고 있었다. 제설차가 바쁘게 거리를 누볐고, 사람들은 삽을 들고 나와 집 앞의 눈을 치우고 있었고, 아이들은 스노보드를 가지고 나와 놀고 있었다.

“왜 죽음의 문턱에 이르러서야 비로소 세상 모든 것들이 아름답고 가치 있어 보이는 걸까?”

스스로 결정한 예정된 운명을 맞이하는 그의 독백을 반대로 말하면 이런 문장이 된다. “왜 죽음이 나와 멀리 떨어져 있다고 느낄 때, 세상 모든 것들이 지저분하고 쓸모없어 보이는 걸까?” 가정에서 비롯된 결과는 때론 축복과 비극으로 종결되지만 어느 쪽도 진짜 삶이 아니다. 깨달음은 강렬하지만 지속 시간은 짧다. 우린 또 같은 실수를 반복하며 후회하고 좌절한다.

“언제 마음이 내킬 때 내 별장에 한 번 다녀오게. 내 별장 창고에는 고급 포도주가 잔뜩 쌓여있지. 어리석게도 난 그 포도주들을 때가 되면 원 없이 즐길 생각으로 차곡차곡 모아두었어. 그런데 지금 내 꼴을 좀 보게나.”

맥퀸은 몇 초 동안 말을 멈추었다가 마치 자기 자신을 꾸짖듯이 중얼거렸다.

“어리석었어. 아암, 어리석었지. 사람은 내일 당장 어떻게 될지 알 수 없는 존재라는 걸 미처 깨닫지 못한 거야”

죽음만큼 확실한 것은 없다. 그리고 죽음의 시간만큼 불확실한 것은 없다.

– 앙브루아즈 파레

|

|

'칼럼' 카테고리의 다른 글

| 털털함의 강박 (0) | 2019.09.26 |

|---|---|

| 문정아 중국어 수강 후기 (0) | 2019.09.26 |

| ‘카카오 알림톡’ 유감 (3) | 2019.09.26 |

| 리더는 마지막에 먹는다. (0) | 2019.09.25 |

| 라라랜드, 꿈꾸는 사람들을 위하여 (0) | 2019.09.25 |

댓글